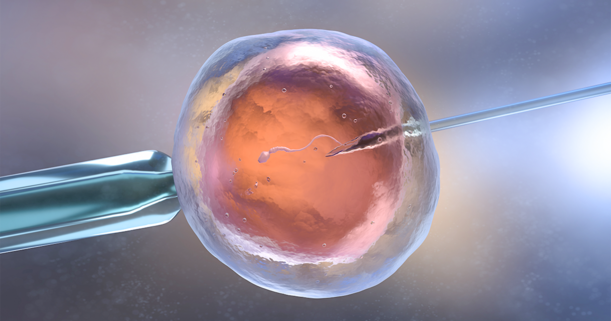

Ein Kinderwunsch wird vielen Paaren auf „herkömmliche Weise“ nicht erfüllt. Das kann unterschiedliche Ursachen haben. Ausweg ist für viele eine Samenspende.

Grundsätzlich gibt es hier zwei Möglichkeiten: bei der homologen Insemination findet die Befruchtung durch die Spermien des Ehepartners oder Lebenspartners statt. Ist dieser aus medizinischen Gründen nicht zeugungsfähig, kommt eine heterologe Insemination (oder donogene Insemination) in Frage. Das beschreibt ein Verfahren, bei dem die behandelnden Ärzte bewusst Spendersamen eines Dritten heranziehen.

Das Gesetz verlangt, dass der Arzt ausschließlich Ei- und Samenzellen der Ehegatten verwendet

Rechtsgrundlage dafür, dass die gesetzliche Krankenversicherung eine künstliche Befruchtung zahlen muss, ist § 27a des fünften Sozialgesetzbuches (SGB V). Voraussetzung ist zunächst einmal, dass ein Arzt feststellt, dass die Maßnahme erforderlich ist. Zudem muss eine hinreichende Aussicht bestehen, dass durch die Maßnahmen eine Schwangerschaft herbeigeführt wird.

Das Gesetz schreibt aber darüber hinaus noch einiges mehr vor: Die Personen, die diese Maßnahmen in Anspruch nehmen wollen, müssen miteinander verheiratet sein und der Arzt darf ausschließlich Ei- und Samenzellen der Ehegatten verwenden. Letzteres schließt denknotwendig aus, dass gleichgeschlechtliche Paare unter diese Vorschrift fallen, auch wenn sie miteinander verheiratet sind.

Grundsätzlich entscheidet der Gesetzgeber darüber, ob eine bestimmte Regelung erforderlich und geeignet ist, ein legitimes Ziel zu erreichen

Das Bundessozialgericht (BSG) hatte jetzt einen Fall zu verhandeln, in dem eine Frau, die in Partnerschaft mit einer anderen Frau lebt, Kosten für eine künstliche Befruchtung von der gesetzlichen Krankenversicherung erstattet haben möchte. Das hat das BAG abgelehnt.

Das BSG weist darauf hin, dass es Sache des Gesetzgebers sei, darüber zu entscheide, ob eine bestimmte gesetzlichen Regelung erforderlich und geeignet sei, ein legitimes Ziel zu erreichen („Einschätzungsprärogative“). Das Grundgesetz zwinge ihn nicht dazu, auch eine Kinderwunschbehandlung unter Verwendung von Spendersamen (sogenannte heterologe Insemination) vorzusehen.

Das Gesetz knüpft an ein „krankheitsähnliches Unvermögen“ an

Der Versicherungsfall des § 27a SGB V gehe von einer grundsätzlich bestehenden Zeugungsfähigkeit des Ehepaars aus, die durch die Leistungen unterstützt werden sollten. Zwar erkenne die Vorschrift als soziale Komponente an, dass Behandlungsziel sei, innerhalb einer bestehenden Ehe einen Kinderwusch zu erfüllen. Darüber hinaus knüpfe sie jedoch an das krankheitsähnliche Unvermögen an, bei eingeschränkter, aber nicht aufgehobener Zeugungsfähigkeit, Kinder auf natürlichem Weg zu zeugen.

Das sei eine „krankheitsähnliche Komponente“, die vor dem Hintergrund der im Wesentlichen auf die Krankenbehandlung ausgerichteten gesetzlichen Krankenversicherung gerechtfertigt sei. Die Klägerin begehre dagegen statt der bloßen Überwindung einer krankheitsähnlichen Situation die Kompensation einer - in dieser Eheform - nicht bestehenden Zeugungsfähigkeit mittels heterologer Insemination.

Zu einer anderen Bewertung zwinge auch nicht die Einführung der gleichgeschlechtlichen Ehe. Der Gesetzgeber habe damit zwar die gleichgeschlechtliche Ehe an die gemischtgeschlechtliche Ehe angleichen wollen. Aus diesem Anliegen folge aber nicht die Pflicht, die „zeugungsbiologischen Grenzen“ einer solchen Ehe mit Mitteln der gesetzlichen Krankenversicherung auszugleichen. Mit anderen Worten: zwei miteinander verheiratete Frauen sind nicht aus „krankheitsähnlichen“ Gründen unfähig, auf „natürlichem Weg“ ein Kind zu zeugen, sondern weil es biologisch gar nicht vorgesehen ist.

Das sagen wir dazu:

Das Gesetz regelt eindeutig, dass die gesetzliche Krankenversicherung nur die Kosten für eine homologen Insemination übernimmt. Das BSG hat zu Recht darauf hingewiesen, dass es selbst an dieser eindeutigen Vorschrift nichts ändern kann. Ob eine Vorschrift zielführend und insoweit notwendig und angemessen ist, unterliegt der Einschätzungsprärogative des Gesetzgebers.

Das Gericht ist an Recht und Gesetz gebunden und kann seinerzeit keine vom Gesetz abweichende Entscheidung treffen, auch wenn es das Gesetz für falsch hält.

Etwas anderes gilt, wenn ein Gericht das Gesetz für verfassungswidrig hält. Auch dann kann das Gericht nicht einfach gegen das Gesetz entscheiden. Ob es gegen das Grundgesetz verstößt, kann - bei Bundesgesetzen - nämlich grundsätzlich nur das Bundesverfassungsgericht entscheiden, es sei denn, es handelt sich um eine gesetzliche Vorschrift, die vor dem Grundgesetz in Kraft getreten ist.

Wenn ein Gericht ein entscheidungserhebliches Gesetz für verfassungswidrig hält, das nach Inkrafttreten des Grundgesetzes verabschiedet wurde, muss es die Angelegenheit dem Bundesverfassungsgericht zur Normenkontrolle vorlegen. Dafür hatte das BSG im vorliegenden Verfahren aber keinen Anlass.

Insbesondere verstößt die Vorschrift nicht gegen den Gleichheitssatz (Artikel 3 Absatz 1 GG). Formell behandelt das Gesetz gleich- und verschiedengeschlechtliche Paare nämlich nicht unterschiedlich. Bei beiden wird künstliche Befruchtung nicht gezahlt, wenn Spermien und Ei nicht von den Partnern stammen.

Nicht zu Unrecht hat das BSG darauf hingewiesen, dass es Aufgabe der gesetzlichen Krankenversicherung ist, Kosten für Maßnahmen zu übernehmen, die dazu dienen, Krankheiten zu vermeiden oder zu heilen. Es wäre kaum zu begründen, den Umstand als „krank“ zu bezeichnen, dass Frauen nicht zeugen und Männer nicht schwanger werden können.

Die Angelegenheit ist deshalb auf rechtlichem Weg nicht änderbar. Der Gesetzgeber muss vielmehr entscheiden, ob er politisch will, dass gleichgeschlechtliche Paare auf Kosten der gesetzlichen Krankenversicherung ihren Kinderwunsch erfüllt bekommen und die gesetzlichen Voraussetzungen dafür schaffen.

Rechtliche Grundlagen

§ 27a Sozialgesetzbuch Fünftes Buch (SGB V) Künstliche Befruchtung

Künstliche Befruchtung

(1) Die Leistungen der Krankenbehandlung umfassen auch medizinische Maßnahmen zur Herbeiführung einer Schwangerschaft, wenn

1. diese Maßnahmen nach ärztlicher Feststellung erforderlich sind,

2. nach ärztlicher Feststellung hinreichende Aussicht besteht, dass durch die Maßnahmen eine Schwangerschaft herbeigeführt wird; eine hinreichende Aussicht besteht nicht mehr, wenn die Maßnahme drei Mal ohne Erfolg durchgeführt worden ist,

3. die Personen, die diese Maßnahmen in Anspruch nehmen wollen, miteinander verheiratet sind,

4. ausschließlich Ei- und Samenzellen der Ehegatten verwendet werden und

5. sich die Ehegatten vor Durchführung der Maßnahmen von einem Arzt, der die Behandlung nicht selbst durchführt, über eine solche Behandlung unter Berücksichtigung ihrer medizinischen und psychosozialen Gesichtspunkte haben unterrichten lassen und der Arzt sie an einen der Ärzte oder eine der Einrichtungen überwiesen hat, denen eine Genehmigung nach § 121a erteilt worden ist.

(2) Absatz 1 gilt auch für Inseminationen, die nach Stimulationsverfahren durchgeführt werden und bei denen dadurch ein erhöhtes Risiko von Schwangerschaften mit drei oder mehr Embryonen besteht. Bei anderen Inseminationen ist Absatz 1 Nr. 2 zweiter Halbsatz und Nr. 5 nicht anzuwenden.

(3) Anspruch auf Sachleistungen nach Absatz 1 besteht nur für Versicherte, die das 25. Lebensjahr vollendet haben; der Anspruch besteht nicht für weibliche Versicherte, die das 40. und für männliche Versicherte, die das 50. Lebensjahr vollendet haben. Vor Beginn der Behandlung ist der Krankenkasse ein Behandlungsplan zur Genehmigung vorzulegen. Die Krankenkasse übernimmt 50 vom Hundert der mit dem Behandlungsplan genehmigten Kosten der Maßnahmen, die bei ihrem Versicherten durchgeführt werden.

(4) Versicherte haben Anspruch auf Kryokonservierung von Ei- oder Samenzellen oder von Keimzellgewebe sowie auf die dazugehörigen medizinischen Maßnahmen, wenn die Kryokonservierung wegen einer Erkrankung und deren Behandlung mit einer keimzellschädigenden Therapie medizinisch notwendig erscheint, um spätere medizinische Maßnahmen zur Herbeiführung einer Schwangerschaft nach Absatz 1 vornehmen zu können. Absatz 3 Satz 1 zweiter Halbsatz gilt entsprechend.

(5) Der Gemeinsame Bundesausschuss bestimmt in den Richtlinien nach § 92 die medizinischen Einzelheiten zu Voraussetzungen, Art und Umfang der Maßnahmen nach den Absätzen 1 und 4.

Das sagen wir dazu